新たに車を購入し、いざ新規で自動車保険に入ろうとするとあまりの高さに驚くことが多いです。あなたが21歳前後であれば、特にその驚きは大きいと思います。

その時にどうにかして支払う保険料を安くしたいと考えるはずです。自動車保険に少し詳しい方に相談すると「家族の保険を譲ってもらえば良いよ」とアドバイスをもらいますが、本当に譲ってもらえるのか心配になります。

私は自動車保険を日々販売しているので、このような相談を多くもらいます。確かに支払いは少しでも安くしたいと思うのが当然です。しかし、本当に家族から保険を譲ってもらえるのか、その仕組みが理解できていないと心配になる気持ちもよくわかります。

そこで、今回は自動車保険の等級を引き継ぐ方法について解説していきます。

もくじ

等級について簡単に説明

引き継ぎの話をする前に少し簡単に自動車保険の等級制度について説明します。等級制度とは契約者ごとの自動車保険の保険料を決める条件の一つです。

他に保険料を決める条件として年齢条件や運転者条件、使用条件などもありますが、等級制度もそんな保険料を決める条件の一つです。

等級とは契約者の契約年数や事故の件数に応じて変動します。等級は1等級から20等級まであります。各等級に寄って割引率が異なります。原則、新規で契約する方は6等級からスタートします。

一年間事故がなければ等級は一つ上がります。逆に一年のうちに事故で保険を使った場合、3等級下がります。

等級制度についてより詳しく知りたい場合はこちらのページを見てください。

また、新規等級を7等級にできる条件もあります。詳細はこちらのページを見てください。

セカンドカー割引は別の保険会社でも入れるの?~条件や手続き方法含め詳しく解説~

家族で等級を引継ぎすることはできるのか?

あなたが現在同居の家族がいてその家族で自動車保険に入っている方がいればその家族の自動車保険の等級を引き継ぐことができます。

等級を引き継ぐことができる条件として、「同居の親族」というルールがあります。すなわち、同居の家族の等級は引き継ぐことができるというわけです。もし、あなたが親元を離れて一人暮らしをしているのであれば同居の親族ではないので新規の等級からスタートなります。

-e1566368418444.png)

等級を引き継いで一人暮らしを始めたい

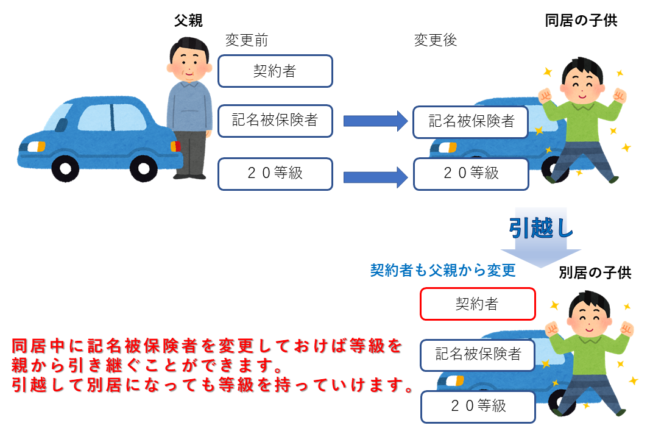

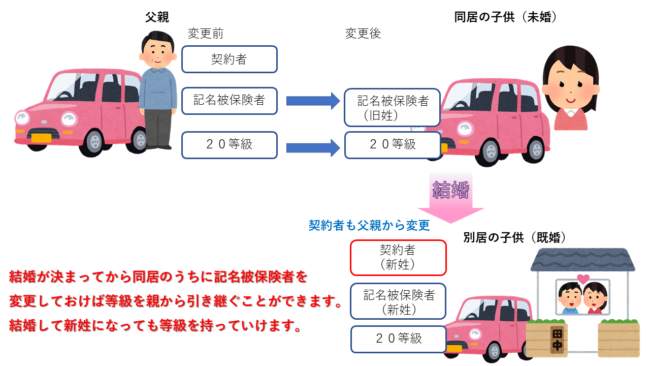

現在家で乗っている車を持って一人暮らしを始めたいと検討しているとしたら、この車の等級のまま引き継げるのか心配になります。これも引っ越すまでに「記名被保険者」というのを変えておけば引き継げます。

記名被保険者というのは契約している車を主に運転する方と言う意味です。保険内容の基本は記名被保険者を中心に補償や条件があると理解してください。契約者ではないので注意してください。そして、等級は記名被保険者についている形になります。

契約者などはこの時点で変えておかなくて大丈夫です。そして実際に引っ越した後、契約者を親から自分に変更すれば完全に等級が引き継いだ事になります。

これは一人暮らしに限らず結婚で家から離れる時も同じです。

等級は「記名被保険者」にくっついているようなイメージです。そして等級を引き継げるのは同居の家族ですから、同居中に変更しておけば結婚後も等級を引き継いだまま新しい家で生活をすることが出来ます。

・等級は記名被保険者にくっついている

・「記名被保険者」は同居の親族であれば変えることは可能

この二つを覚えておくと引き継ぎのルールが理解しやすくなります。

等級を引き継ぐ親族の続柄について

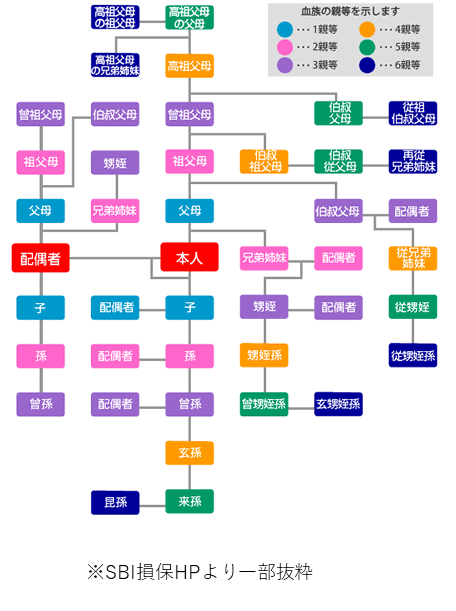

同居の親族の間で等級を引き継ぐことが出来ますが、親族とはどこまでの範囲まで親族なのか解説します。等級が引き継げる同居の親族は6親等以内の血族および3親等以内の姻族と言う決まりがあります。図で表すとこのようになります。

6親等までとなるとこれだけ広い人が親族となります。簡単にいうと記名被保険者の曾祖父(ひーおじいちゃん、おばあちゃん)、いとこ、いとこの孫までOKという事になります。注意する点としては記名被保険者の配偶者の方は兄弟、いとこなどは含まれません。

サザエさんで例えると、サザエさんが記名被保険者であれば同居の家族全員に等級を引き継げますが、マスオさんが記名被保険者の場合、引き継げるのはサザエさんかタラちゃんだけになります。カツオくんやワカメちゃんには引き継げません。

もしカツオくんやワカメちゃんに引き継ぎたいのであれば、マスオさんからサザエさんに記名被保険者を変更して、その後カツオくんやワカメちゃんに引き継げば可能になります。

なお、内縁の夫婦も等級の引継ぎは可能です。その際には内縁を証明する書類が必要になるので、変更する場合には保険会社に必要書類を問い合わせてください。

等級は家族内で入れ替えることもできる

自動車保険の等級は家族内で車が一台増えたり減ったりしたときに等級を入れ替えることができます。

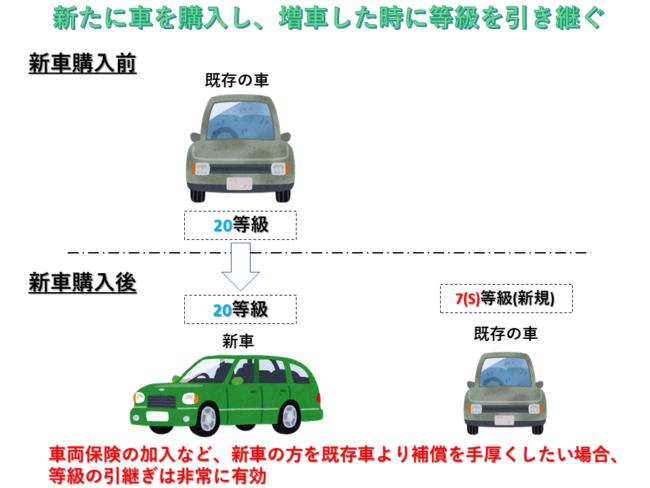

たとえば、家族の中で20歳の方が新たに車を購入しました。当然自動車保険に入りますが、このまま入ると新規の等級(6等級または7等級)となってしまいます。

しかし、先ほどの書いた通り、家族内で1台増えたことになりますから、他の家族の等級と入れ替えることが出来ます。

等級を入れ替えるメリットが大きいパターンはこちらになります。

・自動車保険の契約が18歳以上(全年齢)、21歳以上の年齢条件の場合

・さらに車両保険にも入る場合

この条件で新規で保険に入ると保険料が数十万円になる可能性もあります。等級を入れ替えることで家族全体の保険料が抑えられるメリットがあります。

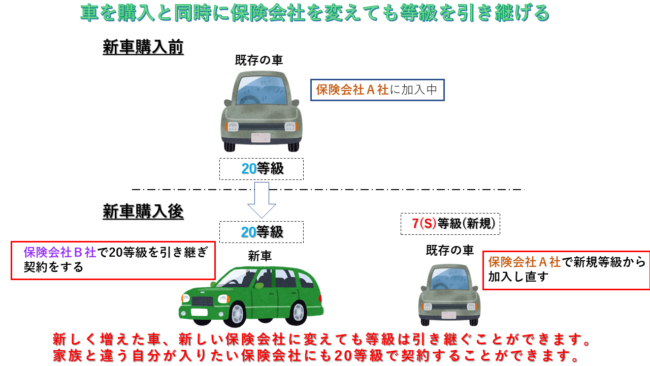

保険会社を変えても等級は引き継げるのか?

等級は保険会社を変えても引き継ぐことが出来ます。あなたが家族とは違う保険会社で契約したい場合、今の等級を引き継いで契約をすることが出来ます。また、先ほど記載した車が一台増えて等級を入れ替える時にも保険会社の変更は出来ます。

あなたが車を購入と同時に自分が決めた保険会社に入りたいと思った時にはこの方法で入る事も出来ます。「今の保険会社には〇月〇日付で保険会社を変えます」と言って必要な手続きをすれば終了です。

今の保険料よりももっと安い保険に入りたいと考えているのであれば、一括見積もりサイトなどで一番安い保険会社を見つけて入りなおすこともおすすめです。

なお、自動車共済については等級の引継ぎが出来ないものもあります。JA共済や全労済などは等級の引継ぎが出来ますが、公務員の方が加入している共済などでは引き継げないものもあります。

下記が等級を引き継げる共済の一覧になります。

1.農協(JA)共済

2.全労済

<1>全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会)

<2>電通共済生協(電気通信産業労働者共済生活協同組合)

<3>JP共済生協(日本郵政グループ労働者共済生活協同組合)

(注)旧全逓共済(全逓信労働者共済生活協同組合)の平成20年3月31日以前始期のご契約を含みます。

<4>全国交運共済生協(全国交通運輸産業労働者共済生活協同組合)

<5>森林労連共済(全国森林関連産業労働者共済生活協同組合)

<6>全たばこ生協(全日本たばこ産業労働者共済生活協同組合)

<7>全水道共済(全日本水道労働者共済生活協同組合)

3.全自共(全国自動車共済協同組合連合会)会員の下記5組合

<1>北海道自動車共済協同組合

<2>東北自動車共済協同組合

<3>関東自動車共済協同組合

<4>中部自動車共済協同組合

<5>西日本自動車共済協同組合

4.日火連(全日本火災共済協同組合連合会)(※)

(※)中小企業共済(全国中小企業共済協同組合)の平成26年9月30日以前始期のご契約および

全済団(全国商工共済振興事業団)の平成20年3月31日以前始期のご契約を含みます。

※その他の共済(教職員共済・町村職員共済・都市職員共済・自治労共済・トラック共済など)からは、等級継承できません。

※事故有係数適用期間につきましては、取扱いが異なる場合があります。

~損保ジャパン日本興亜ホームページより抜粋~

上記の1から4の共済に加入している人は等級を引き継ぎ、乗り換えることが出来ますが、それ以外の共済加入者が別の保険会社に乗り換える場合には新規等級からスタートになるので注意してください。

契約に期間が空く場合の引継ぎ(中断手続き)

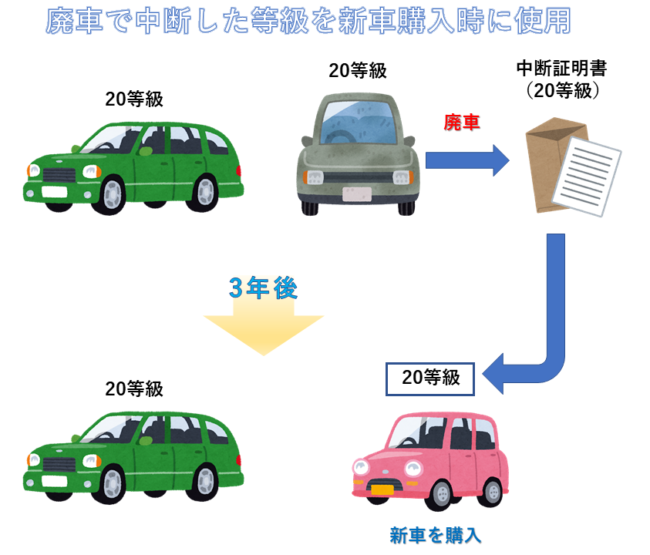

今まで乗っていた車を手放してから次の車が納車されるまで1ヶ月以上間が空くのであれば、中断手続きをした方が良いです。中断手続きと言うのは現在の自動車保険の等級を残しておくことが出来るサービスです。

通常、等級は7日経過するとなくなってしまいます。なくなった後に自動車保険に入りなおすときは6等級、または7等級からのスタートになります。しかし、車を廃車や売却などをして手放した場合、等級を取っておくことが出来ます。取っておける期間は10年間です。

中断した等級は先ほどの1ヶ月以上の空白がある時も使えますが、家族内で増車や減車をした時にも使うことが出来ます。

10年間取っておけるので中には中断の手続きを忘れている家族もいるかもしれません。もし一台車が増えて新規で保険に入ろうと考えているのであれば、一度中断した保険があるか家族に聞いてみてください。

家族で明確な答えが出ないときには保険会社に問い合わせてみるのも一つの方法です。

まとめ

今回は自動車保険の等級を引き継ぎの方法を解説しました。以下が引き継ぐうえでのポイントになります。

・等級は記名被保険者を変更することで引き継ぐことが出来る

・等級を引き継ぐことができるのは、同居の親族内

・等級を引き継いだ後は一人暮らしや結婚で家を離れることになっても引き継がれる

・同居の家族内で増車や減車があった時には等級を入れ替えることが出来る

・等級を引き継ぐタイミングで保険会社を変えても引き継がれる

・廃車や売却、車検切れなどでしばらく車に乗らない時には等級の中断が出来る

・等級の中断は10年間有効(手続は無料で出来ます)

等級を家族内で上手く引き継ぐことが保険料を安くする上で大事なポイントになります。等級の引継ぎを理解して少しでも安くて良い保険を選んでください。